Почему все истории похожи? 31 функция Проппа.

Кажется, что истории вокруг нас — новые, дерзкие, бесшабашные. Но если приглядиться, многие из тех сюжетов, что мы обожаем сегодня — от больших франшиз до независимых сериалов — устроены по очень старым законам. Владимир Пропп в 1928 году взглянул на русскую волшебную сказку не как на набор красочных персонажей и отдельных мотивов, а как на живой механизм: он выделил повторяющиеся «функции» сюжета — операции, которые работают независимо от деталей. Это не скучная академическая классификация: это карта, по которой веками ходят человеческие страхи, надежды и способы их разрешения.

Почему это важно сейчас? Потому что в XXI веке литератору или сценаристу не достаточно «придумать» — нужно устроить историю так, чтобы она пережила фильтр внимания, рынка и медиапотребления. А функции Проппа — это не шаблон, а скелет, который делает историю понятной и убедительной на более глубоком, почти интуитивном уровне. Когда герой уходит из дома, когда получает испытание и помощника, когда сталкивается с ложным героем или возвращается изменённым — зритель (или читатель) не конструирует логику сюжета — он её узнаёт. И в этом узнаваемом ритме кроется мощь: сюжет перестаёт быть случайным набором сцен и становится значимой цепью причин и следствий.

В нашей статье мы пройдём по 31 функции Проппа — не как по учебнику фольклориста, а как по инструментам современных рассказчиков. Для каждого «шага» вы получите короткое определение, яркий пример из поп-культуры и практический совет, как применить этот шаг в собственном тексте. Но сначала — давайте подумаем, почему сегодняшние авторы так охотно заимствуют древние приёмы.

Почему современные авторы и сценаристы тянутся к структурам типа Проппа

- Психология узнавания. Людям свойственно узнавать паттерны. Структуры, отточенные веками, «читаются» мозгом быстрее: он понимает, где в истории точка опоры, где конфликт, где эмоциональная кульминация. Авторы пользуются этим — не чтобы обмануть, а чтобы быстрее установить контакт с аудиторией.

- Экономика внимания и конкуренция. Современный рынок перенасыщен контентом. Чёткая, знакомая «архитектура» сюжета помогает удержать внимание: зритель ощущает прогресс и получает маленькие «вознаграждения» на каждом этапе (микрокульминации, решения задач), что стимулирует досмотреть/прочитать дальше.

- Инструмент для командной работы. В эпоху сериалов и «рум-райтинга» (story rooms) шаблоны и «бит-листы» упрощают координацию: сценаристы делят функции между эпизодами, шоураннеры видят пробелы сюжета, продюсеры — точки для маркетинга или развития франшизы.

- Гибкость и вариативность. Формула Проппа не диктует детали — она даёт роли и операции, которые легко трансформировать: «донор» может быть айтишником, футуристическим ИИ или стариком с секретом; «погоня» — судебной баталией. Это позволяет «скелет» одеть в любую современную форму.

- Тест на честность сюжета. В мире, где зритель требует логики и «честных» поворотов, структурный каркас помогает избежать deus ex machina (бога из машины): если каждая важная развязка вытекает из прежних функций — история кажется справедливой и удовлетворяющей.

- Маркетинговая воспроизводимость. Фильмы и сериалы сегодня часто планируют как продукты: трёх- или пятилетние франшизы с серьёзной экономической ставкой. Это же справедливо и для книжных серий. Структура Проппа облегчает проектирование арок персонажей и «мест» для спин-офов, облегчая продление мира.

- Сопряжение с гибкими формами нарративов. В видеоиграх, подкастах и интерактивных проектах понятная функциональная схема помогает проектировать ветвящиеся сюжеты и уровни сложности — от испытаний до наград, от преследований до возвращений.

- Культурная универсальность. Пропп объясняет только русскую традицию — его морфология указывает на глубинные драматические операции, которые работают в любой культуре. Это делает метод привлекательным для мультикультурных проектов и адаптаций.

Как читать список.

Каждая функция: название, суть, современный пример (фильм/книга/сериал) и совет для писателя.

- Отлучка — кто-то (обычно близкий) уходит из дома, оставляя «пустоту».

Пример: жизнь героя меняется с уходом родителя или разрушением привычного мира (например, начало «Властелина колец» — уход Фродо из Шира).

Совет: поставьте маленькую утрату — даже бытовую — чтобы обнаружить мотивацию героя. - Запрет — герою даётся запрет или указание.

Пример: «не открывай эту дверь», «не говори никому» — в фантастике запреты часто создают интригу.

Совет: запрет создаёт долговременное напряжение; решите заранее, зачем он нарушается. - Нарушение запрета — запрет нарушается, действие начинается.

Пример: Красная Шапочка идёт в лес — «нарушение» запускает сюжет.

Совет: нарушение должно быть мотивированным — случайность слабит драму. - Разведка — антагонист исследует ситуацию, ищет жертву или слабость.

Пример: Волк наблюдает как поросята строят дома и думает как будет их ловить и есть.

Совет: маленькие сцены разведки делают угрозу осязаемой — показывайте, что именно на кону. - Передача сведений — информация доходит до злодея/силы зла.

Пример: письмо, сообщение, предательство; в современных триллерах — слив данных.

Совет: источник «утечки» можно сделать ключевым поворотом. - Обман (ловушка) — злодей вводит героя или общество в заблуждение.

Пример: ложное обещание, подмена (фальшивый артефакт, ложный друг).

Совет: используйте обман, чтобы поменять статус кво и заставить героя реагировать. - Содействие (соучастие) — жертва обмана поверила и стала участником злодейского плана.

Пример: герой невольно помогает врагу (напр., доверчивость ведёт к беде).

Совет: покажите психологию: почему герой был обманут — это делает сюжет правдоподобным. - Вред — возникает беда: похищение, утрата, нужда.

Пример: похищение близких, исчезновение артефакта, экономический кризис в сюжете.

Совет: конкретизируйте ущерб — чем ярче боль, тем яснее цель героя. - Посредничество (узнавание беды) — беда формулируется, герой узнаёт о ней и ставит цель.

Пример: призыв к приключению или требование исправить ситуацию.

Совет: ясно обозначьте цель героя — читателю нужно знать, что он будет добиваться. - Начало противодействия — герой решает действовать.

Пример: герой собирает вещи, уговаривает себя идти в путь.

Совет: покажите внутреннее решение — не только внешние сборы, но и психологический старт. - Отправление (уход героя в путь) — герой уходит из привычного мира.

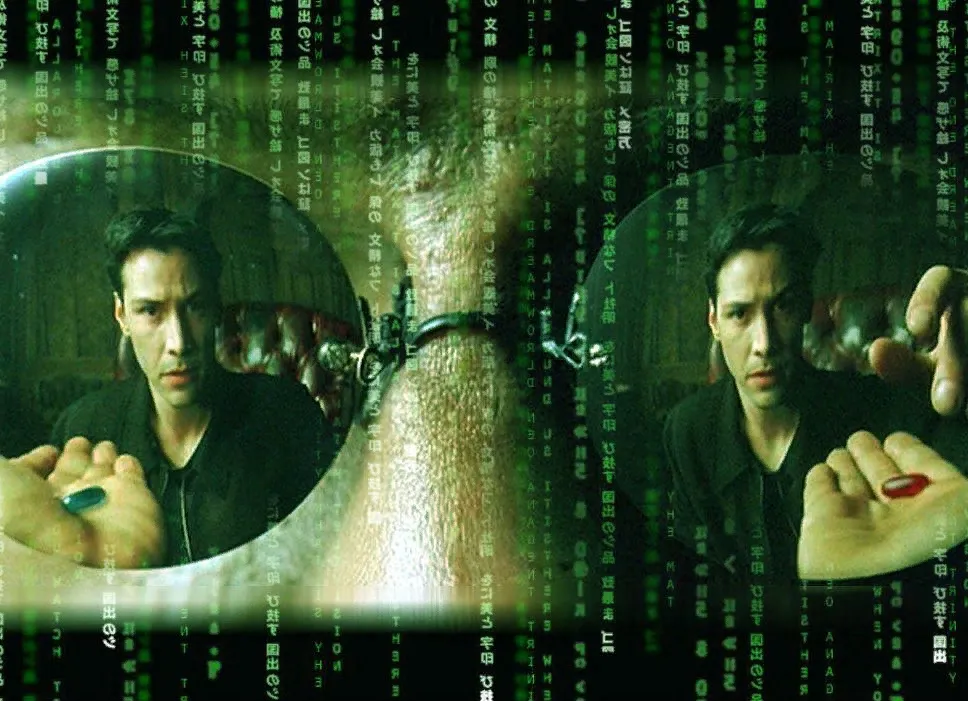

Пример: уход в дорогу, в иной мир (Нео выходит из реальности в «Матрице»).

Совет: момент ухода — возможность показать последнюю связь с прошлым и цену выбора. - Испытание донара — герой проходит испытание, встречает «дающего».

Пример: встреча с наставником, странным стариком или контактом, который проверяет героя.

Совет: сделайте тест значимым: он раскрывает черты героя и заслуживает награды. - Реакция героя — как герой отвечает на тест.

Пример: смелость/ум/жалость героя во время испытания (Иван в русских сказках).

Совет: реакция должна вызывать понимание — покажите выбор, не делайте реакцию механической. - Дача или получение волшебного средства — герой получает помощника, силу или предмет.

Пример: меч, артефакт, наставления, технологический гаджет («Звезные войны»: световой меч; «Гарри Поттер»: волшебная палочка).

Совет: сформулируйте правило: что именно делает этот предмет возможным в сюжете. - Направление — герой получает указание, как найти цель.

Пример: карта, пророчество, наставник указывает дорогу.

Совет: не делайте руководство слишком явным — конфликт от поиска ценен сам по себе. - Перенос (перемещение к месту испытания)

Пример: герой преодолевает пределы, попадает в мир, где живёт цель (переход на «другую сторону»).

Совет: используйте переход как новый акт — смена ландшафта меняет тон и правила.

Кадр из фильма "Звездные войны" - Схватка — решающий бой с противником.

Пример: дуэль, бой, моральное противостояние (битвы «Властелина колец», дуэли в триллерах).

Совет: бой должен иметь личную ставку — не только развлекательный, но и смысловой. - Маркирование (ранение или клеймо) — герой получает знак (рана, шрам, печать), подтверждающий подвиг.

Пример: героическое ранение, потеря пальца, особая метка или трофей.

Совет: метка — удобный символ изменений героя; используйте как напоминание о цене победы. - Победа — злодей побеждён или задача выполнена.

Пример: спасение пленников, разрушение злодейского плана.

Совет: победа должна чувствоваться заслуженной и иметь последствия. - Устранение беды — изначальная проблема устранена (возвращено то, что потеряли).

Пример: возвращение украденного, восстановление мира.

Совет: сопроводите ликвидацию эмоциональной развязкой — для героя и для мира. - Возвращение героя — герой возвращается домой (возможно, изменённым).

Пример: возвращение Фродо/Нео/Гарри после приключений.

Совет: продумайте «эффект возвращения»: как прежний мир реагирует на перемены героя. - Погоня — преследование бегущего героя (часто по пути назад).

Пример: погоня после кражи артефакта, преследование после бегства из враждебного мира.

Совет: угроза при возвращении усиливает драму и заставляет героя применить то, чему научился. - Спасение от преследования — вмешательство спасителя или чудо, которое спасает героя.

Пример: союзник приходит на помощь в последний момент, неожиданный поворот судьбы.

Совет: спасение должно иметь причинно-следственную логику (плата за ранее добро героя или эффект от его навыков). - Прибытие без узнавания — герой тайно возвращается или приходит без того, чтобы его узнали.

Пример: герой в маскировке возвращается на родину; в «Гарри Поттере» — возвращение после отсутствия.

Совет: такая конструкция даёт место для раскрытий и тестов — используйте её для драматических столкновений. - Ложный герой — появляется персонаж, претендующий на заслуги героя.

Пример: тот, кто «присвоил» заслуги (ложный победитель в конкурсах, обманщики в политических сюжетах).

Совет: ложный герой — хороший инструмент для сравнения ценностей и проверки признания героя. - Сложное задание — ставится испытание (задача), которое надо решить, чтобы получить награду.

Пример: задания на конкурсе, испытания на силу/ум/сердце.

Совет: делайте задания не только физическими, но и моральными — так усиливается симпатия к герою. - Решение задания — герой выполняет трудную задачу (часто благодаря волшебному средству или умении).

Пример: сложная головоломка решена, испытание пройдено.

Совет: решение должно казаться логичным (даже если неожиданным): читатель любит «честную» победу. - Узнавание — героя узнают, подтверждается его идентичность или заслуга.

Пример: узнавание по клейму, по доказательству подвига.

Совет: пусть момент узнавания будет эмоциональным и оправданным. - Обличение лжегероя — разоблачение того, кто присвоил заслуги.

Пример: ложного героя раскрывают, маски сняты.

Совет: разоблачение — шанс показать справедливость мира в конце истории. - Преображение (трансформация) — герой меняется внешне/социально (новый облик, положение).

Пример: апофеоз превращения: от нищего — в короля; символическое возрастание.

Совет: трансформация должна ощущаться как итог пройденного пути, а не произвольная награда. - Наказание — наказание злодеев и/или награда героя (часто брак или социальное вознаграждение).

Пример: злодей наказан; герой получает свою «награду» — брак, трон, мир.

Совет: финал должен закрывать моральную линию: награда пропорциональна цене, уплаченной героем.

Замечание. Пропп не видел функции как жёсткую формулу — не каждая сказка содержит все 31 функцию и порядок может варьироваться; но последовательность и повторяемость дают авторам мощный инструмент — карту, на которой можно строить собственные вариации.

Краткий разбор: как использовать этот список на практике автору

- Шаг 1 — определите «утрату» (что потеряно): начните с беды — это движущая сила всей истории.

- Шаг 2 — выберите 6–8 ключевых функций из списка, которые составят «скелет» вашей истории (не обязательно все 31).

- Шаг 3 — распределите функции по актам: отправление (1–11), путь и испытания (12–20), возвращение и расправа (21–31).

- Шаг 4 — привяжите каждую функцию к персонажам: кто выступает «донором», кто — «ложным героем», кто — помошником.

- Шаг 5 — модифицируйте и пересекайте: смешивайте функции, меняйте порядок ради драматического эффекта — важно соблюсти внутреннюю логику.

Примеры структур

- Короткая история: выберите 5 функций — Утрата → Отправление → Проверка → Схватка → Победа.

- Фильм или роман (трёхактник): Акты примерно: 1) Отсутствие→Запрет→Нарушение→Отправление; 2) Испытания→Получение средства→Схватка; 3) Возвращение→Погоня→Признание→Награда.

- Современная драма: функции можно «перевести» в метафорические действия (вместо меча — доказательство, вместо погонь — судебные баталии).

Заключение

Структура Проппа — не догма, а мощный аналитический и творческий инструмент. Понимая, из каких «операций» собирается сказка, современный автор получает: универсальную карту сюжета, набор приёмов для усиления мотивации героев и проверенный способ проектировать драматические повороты. Эта «морфология» объясняет, почему одни истории кажутся «вечными» — они опираются на базовые функции человеческого повествования.

Хотите написать хорошую историю - делайте это по Проппу!

Писательские ловушки: 10 советов, которые губят карьеру ещё до старта

Писательские ловушки: 10 советов, которые губят карьеру ещё до старта

Разница между символом и метафорой: как понять и использовать

Разница между символом и метафорой: как понять и использовать